中国古典舞:五千年的身体财富如何传承?

中国舞剧产量世界第一(年产近五百部),其身体语言构成其实就是以中国古典舞为主,但几乎没有经典存世。再往前该怎么做?外部机制运行不是一下说得清楚的;但内部建设应该避免所谓的“当代人”创新,毕竟中国古典舞的历史镜像之中是要再现中国古典文化的优良基因。严重地讲,中国古典舞的建设关系到中国身体文化的安全问题。对于五千年的身体财富,我们有义务和责任保护、传承和发扬。看看现在孩子们的手舞足蹈,有多少刻着中国身体文化标识?如果我们现在没法拿出一个主流的舞蹈身体语言系统面向世界、跟世界平等对话与交流,又何来中国舞蹈文化自信呢?

图一

图二

漫步西安古城,联想到中国主流的古典舞身体美学,我很自信也很不自信。自信的是当年汉唐古典舞耀眼长安;不自信的是而今长安古城内失却了那鲜活的舞蹈身体表达,“大唐芙蓉园”“华清池”内表演的只是创新的“伪古典舞”。话说开来,作为俄罗斯总统,普京的舞蹈文化自信体现在两个方面:正式访问带俄罗斯艾夫曼芭蕾舞团,非正式访问带俄罗斯小白桦民间舞团,两者皆由总统办公室直接拨款。设想如果习近平主席正式出访时,该选择一个什么样的中国舞团呢?因为我们至今没有一个中国古典舞团,倒是芭蕾舞团、现代舞团遍地开花……

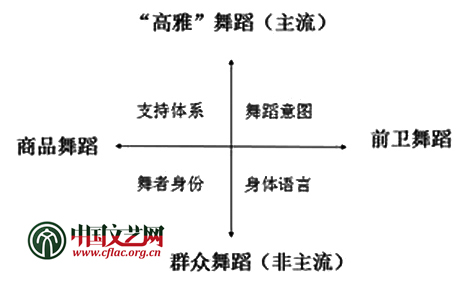

按照当年汉唐气象,中国古典舞完全可以放在全球坐标与多元方法论中审视。今天,世界的舞蹈形态大致成一个坐标轴或“十字架”形。坐标轴上方是高雅舞蹈,是主流的古典舞;下方是群众舞蹈,是非主流的民间舞(包括乡村的和城市的);坐标轴右侧是前卫舞蹈,现当代舞蹈归于此;左侧是商品舞蹈,用于盈利。四类舞蹈各有其支持体系、舞蹈意图、舞者身份以及身体语言表达。(如图一)

法国是发达的西方国家,高雅舞蹈的代表是芭蕾舞,这种古典艺术在巴黎歌剧院上演;法国的民间舞没有职业化,跳在南希等乡村中;法国的现代舞在“黑匣子”式的巴士底剧院上演,是法国现当代意识的身体探索;法国的商品舞蹈在红磨坊可以观赏到,包括脱衣舞。四者泾渭分明。

再把目光聚集到东方发展中国家印度。印度1947年独立,其时古典舞几近灰飞烟灭,但今天已经发展出了七个古典舞流派立在坐标轴的顶端,每年在新德里汇演时总统、总理要献上鲜花并且点燃神灯;印度的民间舞同法国一样没有职业化,26个邦的民间舞蹈鲜活完好,都可以算得上是非遗;印度也有前卫的现代舞,多跳在孟买这样现代化城市中,用舞蹈探索现代性;在印度,需要花大价钱看的演出是宝莱坞的商品舞蹈,它所以能取得巨大成功,在于背后有强大的古典舞和民间舞支撑,印度风格浓郁……

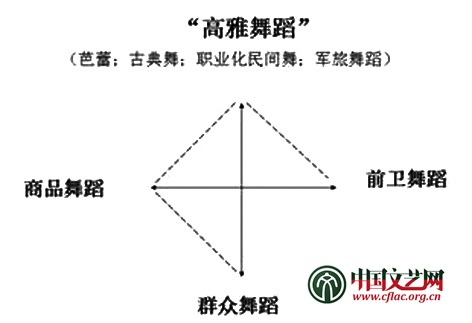

与法国和印度的舞蹈现状相比,中国“高雅舞蹈进校园”中的“高雅舞蹈”杂糅着四种成分:排在第一的是芭蕾舞,可惜它不是中国本土的身体文化;第二位才是中国古典舞,遗传着芭蕾的基因;这还不算,其身后又有职业化民间舞和军队舞蹈的强势挤压——杨丽萍的《雀之灵》早已奔向古典美,军队舞蹈的编导在创编《士兵与枪》后又直指舞剧《红楼梦》。这样,中国古典舞在中国高雅舞蹈的主流位置就被1/4化了。(如图二)

由于这种内外的挤压,中国古典舞持续异化,很难从中剥离出作为中国主流舞蹈身体标识应该有的那份文化价值和自信,无论从历史学、文化学、民族学、宗教学的宏观视野看,还是从叙事学、符号学、身体语言学、美学、艺术学的微观视野看。

古典舞首先应该是历史学的。今年世界舞蹈日发行的邮票中,《踏歌》作为中国古典舞的代表播布到全球。《踏歌》的编创者孙颖先生在作为右派劳改期间通读二十四史,从历史学、图像学进行研究,74岁才编出这个不足10分钟的作品,在时间段上返身向“古”。作为一项原则,古典艺术是有时间段的,所谓时间段包括短时段的个人记忆、中时段的集体记忆以及长时段的文化记忆。《踏歌》属于长时段的文化记忆,把握了古典舞这一古典艺术最起码的时间原则。至于今天被推崇的古典舞《碧雨幽兰》《黄河》等,则属于“五四”运动和抗日战争等中时段的记忆,是历史而不是长时段的历史,可视为“后古典舞”。

从文化学上讲,任何文化可以分为主流的大传统文化和非主流的小传统文化,古典舞在前者中,民间舞在后者中。《黄河》表现的是北方农民的奋起抗争,仅在服饰上就大异于古典之精美。这种文化上主流和非主流的平面化,会消解一个民族身体美学的立体构成。

在民族学上,中国古典舞中的“汉族主体论”一直很强势,远不如古长安《十部乐》之胸襟。其实,中国古典舞的民族构成既包括汉族也包括少数民族,比如藏族的《噶尔》《囊玛》和蒙古族的《盛装舞》《顶碗舞》等。《顶碗舞》黄色和天蓝色的服饰是宫廷贵族和密宗的代表颜色,把它贴上“民间舞”的标签会有意无意地窄化中国古典舞。退一万步讲,至少长安城的“胡腾舞”“胡旋舞”是少数民族跳的。

与宗教有关的舞蹈,实则用舞蹈表现对世界的态度。敦煌舞作为古典舞的一支,其本体应该是佛教思想的身体表达,具有开化、觉悟的意味;而从《丝路花雨》到《大梦敦煌》,核心的叙事都不是佛经故事而是中外友谊和爱情双人舞,这就产生了偏差。

从叙事学与符号学的角度看,中国古典舞的叙事内容应当聚焦在“古典”以内——即1911年“辛亥革命”以前。如此,1912年在西安成立的“易俗社”的故事就不属于其叙事范畴。像《碧雨幽兰》所塑造的五四青年形象,和新秦腔《易俗社》的女主人公如出一辙,舞者蓝白色的学生服在服饰上和《易俗社》中杨虎城军队的军服自成现代符号系统,与古典符号系统无关。

海德格尔曾说“语言是存在的家”。无论宏观的历史、文化、民族、宗教问题还是微观的叙事和符号问题,都会在舞蹈身体语言上体现出来。长安多寺院,寺院莲花台上坐着佛祖,边上有天王、金刚、力士护卫道场;莲花台下还有药叉啖鬼,驱逐左道旁门。中国古典舞也有《金刚》,想塑造正气勇武的形象,然而其勾手勾脚的动作语言更接近在莲花台下的啖鬼药叉。将“药叉”当成“金刚”来表现,是创作语言的误区,也会导致接受的误区。

古典舞在美学上有优美、典雅、崇高等特点。同样是摘金夺银的中国古典舞作品《济公》运用了河北秧歌的民间舞素材,缩身进入了审丑的范围,搅乱了古典舞的审美判断。无论如何,“鞋儿破,帽儿破,身上的袈裟破”都不是古典美所能承受之轻。

艺术学中的风格和流派是考量艺术的最高层级。严格地讲,当下中国古典舞的发展已有个人作风的呈现,却还很难说形成风格,更不要谈流派了。中国古典舞的风格问题首先是舞种风格确立的问题,当我们把《踏歌》《碧雨幽兰》《黄河》《大梦敦煌》《金刚》《济公》等作品放在一处时,甚至会产生舞种错杂的幻觉。所以,先不要定风格、立流派倒有利于中国古典舞的长远发展……

谈了中国古典舞的一些问题,是为了让文化艺术界都来关心它,它不是某一艺术学科的问题,而是中华身体文化自立与自信的问题。现在做艺术有两个东西最贵,一个是做舞剧,一个是做电影。中国舞剧产量世界第一(年产近500部),其身体语言构成其实就是以中国古典舞为主,但几乎没有经典存世。再往前该怎么做?犹太人的一句名言“明天是今天的昨天”已指明方向。中国历史是一个巨大的宝藏,等待着更多能静下心来的人去开掘。欲前先后的方向之外,就是建设路径的思考。外部机制运行不是一下说得清楚的;但内部建设应该避免所谓的“当代人”创新,毕竟中国古典舞的历史镜像之中是要再现中国古典文化的优良基因。严重地讲,中国古典舞的建设关系到中国身体文化的安全问题。对于五千年的身体财富,我们有义务和责任保护、传承和发扬。看看现在孩子们的手舞足蹈,有多少刻着中国身体文化标识?如果我们现在没法拿出一个主流的舞蹈身体语言系统面向世界、跟世界平等对话与交流,又何来中国舞蹈文化自信呢?

川公网安备 51010702001601号

川公网安备 51010702001601号