传统书法“生命意识”的生发

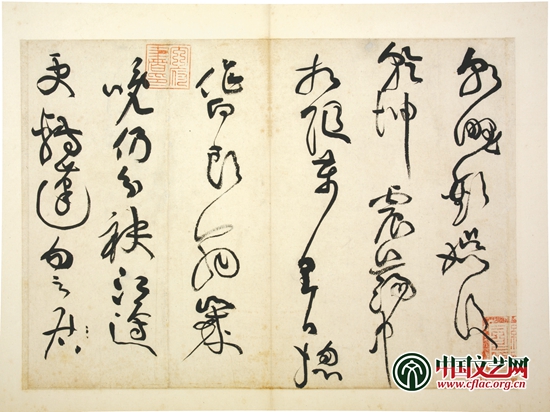

杜甫《寄贺兰铦诗》帖(之一) 黄庭坚

楷书《道服赞》卷 范仲淹

把书法作品理解为生命的形态,是古代书法理论的重要内容。以生命来譬喻,重在说明书法同生命一样,既有形体相貌,也有声气、精髓和心灵。在时间的纵向坐标上,书法的精气神则会呈现出应有的青春气象、盛年风貌和苍老景况。

书法的生命化是艺术的“自觉”和“自醒”。魏曹丕《典论》提出“文以气为主”,标志着艺术开始与生命特征紧紧地联系在一起。南北朝刘勰继承这一观点并加以发挥,在《文心雕龙·附会》中言“夫才童学文,宜正体制,必以情志为神明,事义为骨髓,辞采为肌肤,宫商为声气”。将情志、事义、辞采、宫商等艺术的基本形式与神明、骨髓、肌肤、声气等生命体熔为一炉,更为深刻的是,刘勰反对“为文造情”,坚守“为情造文”,提出“质先于文”“质文并重”的艺术主张。这些观点与同期的书法理念相益生辉。西晋索靖在《草书状》开篇就谈到文字先是由“科斗鸟篆”类物象形,再“睿智变通,意巧滋生”,再由“百官毕修,事业并丽”,后则“婉若银钩,漂若惊鸾”,最后则像“虫蛇骐骥、玄熊飞燕、芝草棠棣、凌鱼奋尾、骇龙反据”。书作焕发生命的性灵,吸纳或喷射生命的光华,是书法的“自觉”和“自醒”,也表明此时书法理论研究已相当丰富和成熟。

看重人品鉴别,促进书法人性化的实现。汉代已重视人品的鉴别与评判,到魏晋六朝为盛。如果说汉时重视从外貌看人的道德修养的话,那么魏晋更重视通过相貌看人的才华能力,而到南北朝时期,由于士大夫在混乱的社会境遇中,更珍惜生命的流逝,追求生命的自由,人物品鉴则更看重内在的风韵、神明、骨气。如《世说新语·品藻》:“时人道阮思旷:骨气不及右军,简秀不如真长,韶润不如仲祖,思致不如渊源,而兼有诸人之美。”人品鉴别的思维开始直接进入书作的品鉴上,于是在传统书论中开始出现大量借用人生的词语来鉴赏和述及书法作品。南朝王僧虔《书赋》提出书作必须“情凭虚而测有,思沿想而图空”,首次提出了书论中的“天然”“功夫”“神采”“形质”等审美概念,实现了人品和书品鉴别的有机交融。

“意在笔先”使书作更具鲜活的生命力。把书作理解为生命体,那是在作品完成之后,而在书作诞生前,书法家们就主动考虑为作品注入生命的种种特征。这是书法家们更高层次更高境界的追求。王羲之在《题卫夫人笔阵图后》提出著名的“令筋脉相连,意在笔先,然后作字”,王僧虔《笔意赞》说得非常清爽——“必使心忘于笔,手忘于书,心手达情,书不妄想”。这种书法生命观,倡导以生命来孕育生命,以生机来焕发生机,将书法理论研究推向高峰,而且达到后期难以企及的高度。遵循此途,书法艺术空间更加博大而深邃,生命更加饱满而充盈。

历代书家特别推崇书作书品中的“生命意识”。汉钟繇在《用笔法》中说“点如山摧陷,摘如雨骤,纤如丝毫,轻如云雾,去若鸣凤之游云汉,来若游女之入花林,灿灿分明,遥遥远映者矣”,极力推崇书法作品要洋溢一种异常强烈的生命活力,弥漫一种激昂躁动的向上精神。书论家经常用“龙腾凤翥”“鹿奔虎走”“藤蔓缠绕”“云蒸霞蔚”来赞美品述书法作品,尽管我们暂时还无法对此类术语内在的蕴涵和意旨作出确切的诠释,但他们确实是在高举生命的旗帜,追求洒脱奔放,让活跃的生命机能尽情迸发挥洒,永葆生命的激情和乐观情绪。且看唐柳公权《兰亭诗》,字迹动感活络,线条流畅,眉目清晰,无半点老气,豪情万端,热情四射。又如清初王铎《行书与大觉禅师等书札》,毫无柔弱之习与拘谨之俗,直书激荡的胸襟和直率的性情,以恣意狂放的节拍,左突右奔的章法,焕发出旺盛的生命力量。

书法中“生命意识”的形成,是时空因素和人文素养综合交融的结果。在书法史上,古代书法家要么位高权重,要么出身豪富世家,要么才智超群,时代风尚对他们书法“生命意识”有着十分重要的影响。以初唐为例,此时政治前景广阔,国家生机凸显,世事百废俱兴,书法也风烟俱色。《旧唐书》载:“于时海内渐平,太宗乃锐意经籍,开文学馆以待四方之士。”的确,这是一个蓬勃的时代,也是一个生命意识十足的动感时代。而此时之书法艺术风格,更是风韵独具,阳光明媚,青春飒爽。虽然书法的标准还笼罩在魏晋以来的风气之下,但优美雅致的审美价值标杆已经确立,以妍媚为主的书法艺术风格开始形成,时代的鲜活的生命气息已浸透到书法等各类艺术领域。从初唐几家来看,欧阳询书风干净利落,结体简明,在生命意识的高扬中,又有矛戟森列险劲之象;褚遂良书风劲绝明丽,天然媚好,用笔功成极致,华美秀腴;虞世南书风圆融流畅,外柔内刚,如裙带飘扬,束身矩步,生命姿色华滋华尔,美轮美奂。

一方水土养育一代书家,区域文明的独特风貌必然会自觉主动地参与地方艺术的构建,给烙上区域文明的重重胎记。我们从早期书法楚金文来看,极受楚文明灵巧、活泼、艳丽、繁复的美学旨趣的滋养。与周金文相比,楚金文则大都夸张、多变、绮丽,字形修长,曲动淳美,有着诡谲清爽、浪漫隽秀的生命景象。从现存的楚金文看,《王孙诰编钟铭》线条纤细如丝,而丝缕中又都拖出一条长尾,如风筝飘带,摇曳缥缈;《王孙遗者钟铭》则体势颀长,回曲的线条绵亘劲韧,往来不绝,奇巧美瞻,给人一种心动却又不敢逼视的处子之美。

书品即人品,人品即书品,人品与书品本不可分。观赏王珣、羊欣、王僧虔为杰出代表的六朝书体,多汪洋恣意,流美多变,自然清爽,而这种风格的出现,正与他们风流潇洒、飘逸落拓的人格相吻合相匹配。这不仅因为抒写个人的感情与意趣,行草诸体自然比篆隶诸体更自由,更富于表现力,更重要的是因为六朝人的品性、感情与意趣较之他们的先辈,而更具强烈的个性。正如刘熙载《书概》所说:“笔性墨情,皆以其人主性情为本。是则理性情者,书之首务也。”再换一个视角看,我国古代涌现出不少卓有成就的女子书法家,与男性相比,她们更有亮丽的品性。王羲之的老师卫夫人,擅长隶、正、行书,线条清秀平和、娴雅婉丽。宋陈思《书小史》引唐人书评,说她的书法“如插花舞女,低昂美容;又如美女登台、仙娥弄影,红莲映水、碧沼浮霞”,并非过誉之词。也许,在“女子无才便是德”封建思想的笼罩下,在漫长的岁月中,女性也更注重在书法的天地里,让生命驻足,让生命在诗书墨迹中不被埋没而无闻。

川公网安备 51010702001601号

川公网安备 51010702001601号